Cuentan los abuelos en las parroquias que la fe, cuando es verdadera, no se queda quieta; necesita moverse, cantar y encontrarse con el vecino. Así nació la historia de Los Vasallos de la Candelaria, una tradición que va más allá de un baile, es el abrazo de un pueblo que decidió convertir su gratitud en una coreografía eterna.

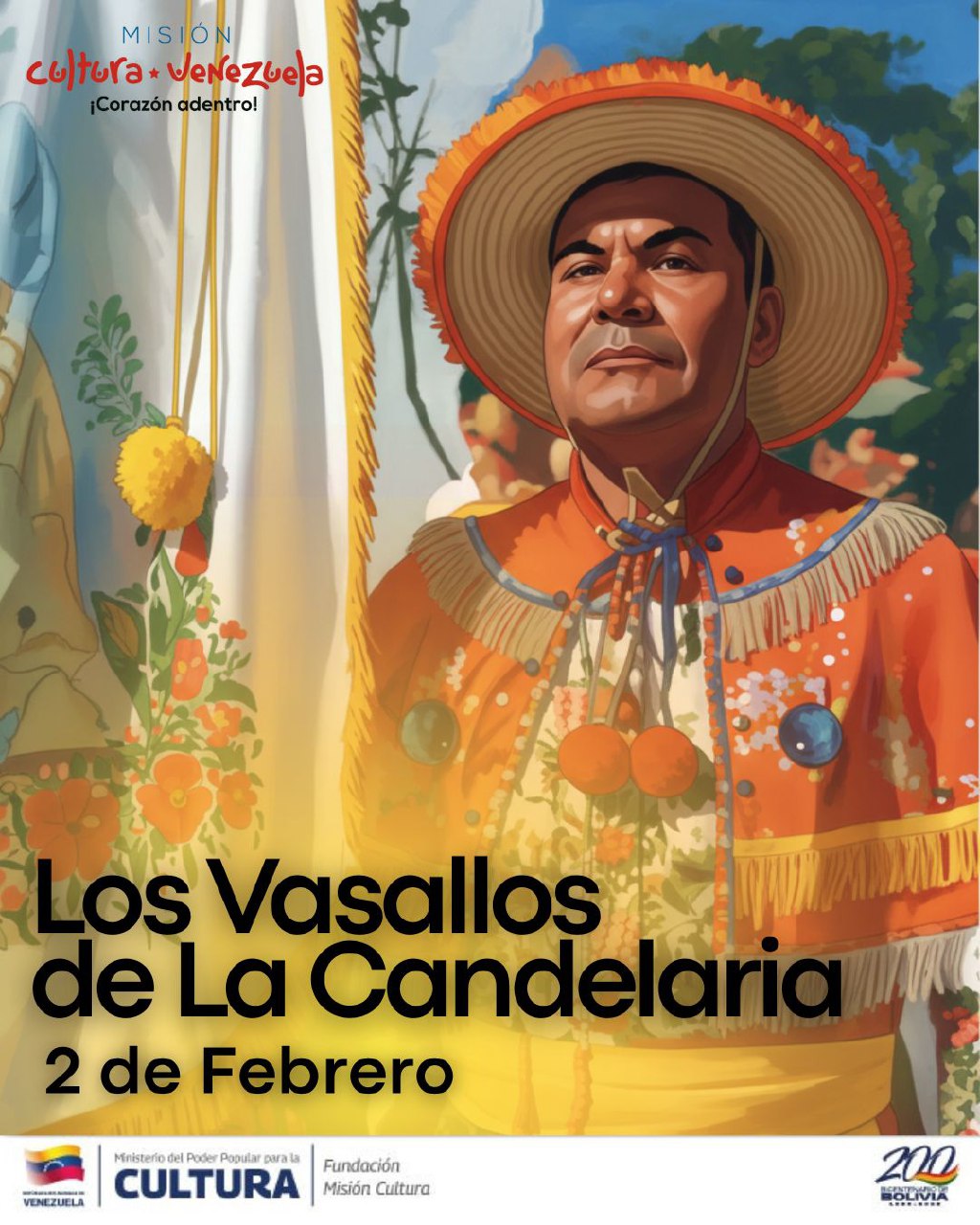

La historia no empieza en los libros, sino en los campos de caña y en los cafetales. Los primeros vasallos eran hombres de manos curtidas que entendían que la vida, al igual que la siembra, depende de algo más grande que nosotros. Al vestirse con sus trajes brillantes y sus sombreros adornados, esos campesinos dejaban de ser individuos para convertirse en un solo cuerpo.

Lo hermoso de esta historia es que nadie es más importante que el otro. En el baile de los vasallos, el ritmo lo marca el corazón del compañero. Si uno tropieza, el otro lo sostiene; si uno olvida el paso, el sonido de los palitos del vecino lo devuelve al camino. Es la lección más linda que nos han dejado nuestros antepasados: que a la Virgen no se le llega solo, se le llega juntos.

Cada 2 de febrero, cuando el violín empieza a llorar de alegría, los merideños y caraqueños no solo ven una tradición; ven una familia extendida. Ven al hijo que baila por la salud de su madre, al abuelo que enseña al niño a llevar el paso con orgullo, y a las mujeres que, con su devoción silenciosa, sostienen la mística de esta fiesta.

No es solo cultura; es el orgullo de decir «somos de aquí». Es esa sensación en el pecho cuando se escucha el grito de guerra y se sabe que, mientras haya un vasallo bailando, nuestra historia seguirá viva. Es la fe hecha alegría, el trabajo hecho danza y la convicción de que, mientras estemos unidos, siempre habrá luz en el camino.

«Caminar con la Candelaria es recordar que no importa cuán dura sea la cuesta, si bailamos juntos, el camino se hace más ligero». — José de los Santos «Cheo» Ruiz, Capitán Histórico de los Vasallos.